近日,河海大学材料科学与工程学院青年教师周盼盼及其合作者在《Advanced Materials》发表了题为“Machine Learning in Solid-State Hydrogen Storage Materials: Challenges and Perspectives”的综述论文,全面总结了机器学习应用于固态储氢材料研究的相关进展,并介绍了所面临的挑战与前景展望。

氢作为一种既清洁又丰富的能源媒介,在应对全球能源短缺及气候变化挑战中展现出巨大潜力。与高压气态储氢和低温液态储氢技术相比较,基于储氢材料的固态储氢技术在体积储氢密度和安全性方面展现出显著优势。以往,储氢材料的设计以及成分与性能优化工作大多依赖于耗时费力的实验试错法。目前,数字技术与机器学习的融合彻底革新了材料设计和复杂机制探究的方法,但有关机器学习在储氢材料研究中的前沿探索、应用案例及发展前瞻的系统论述较为缺乏,这一现状制约了高性能新型储氢材料的定制化研发进程。

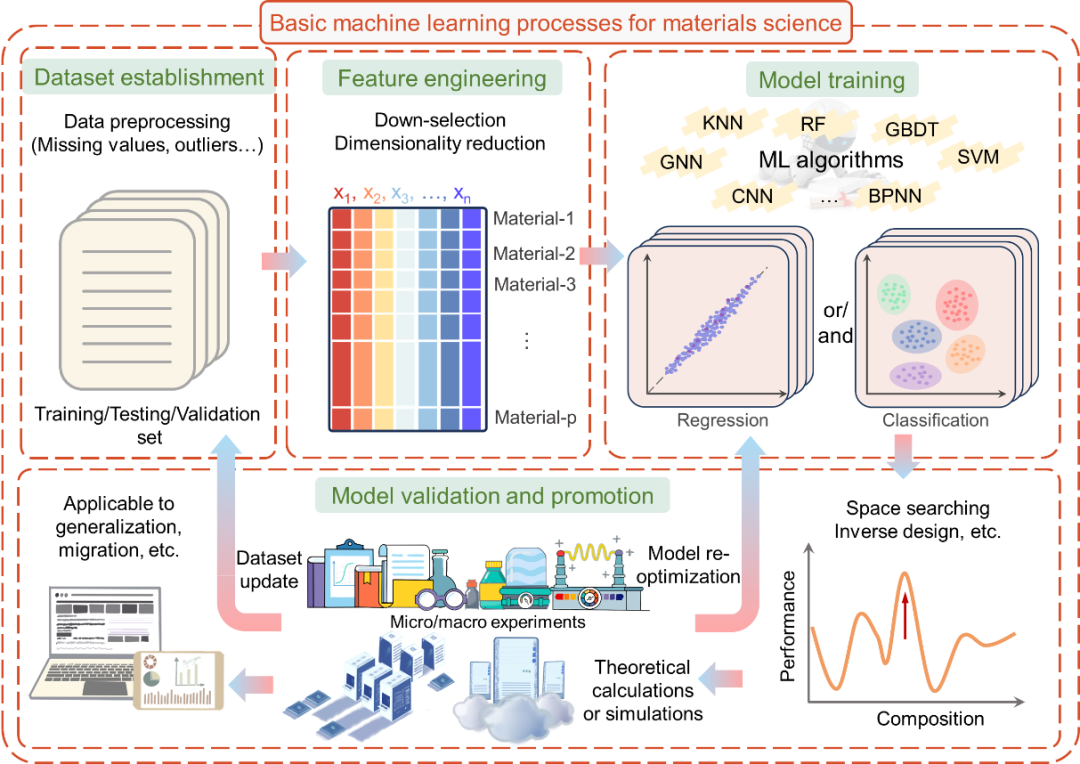

材料科学研究中的机器学习基本流程包括数据集建立、特征工程、模型训练和模型性能评估与应用。应先确定利用机器学习拟解决的主要目标(如优化相结构、调控吸放氢性能、提高储氢能力等),再进行数据集构建与预处理,以及设计和选择固态储氢材料相关的特征描述符(成分/结构相关的特征框架、组成元素相关性质、成分相关特性、材料氢化性质、吸放氢条件等),这对于确保后续机器模型训练和预测性能至关重要。目前,机器学习通常可分为监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习,其中,监督学习和无监督学习是材料领域研究应用得最多的,常见模型包括线性模型、支持向量机、K近邻、决策树、神经网络、集成学习、聚类、机器学习原子间势等,具体需要根据拟解决关键问题来选择并优化。

图1 固态储氢材料研究中的机器学习基本流程

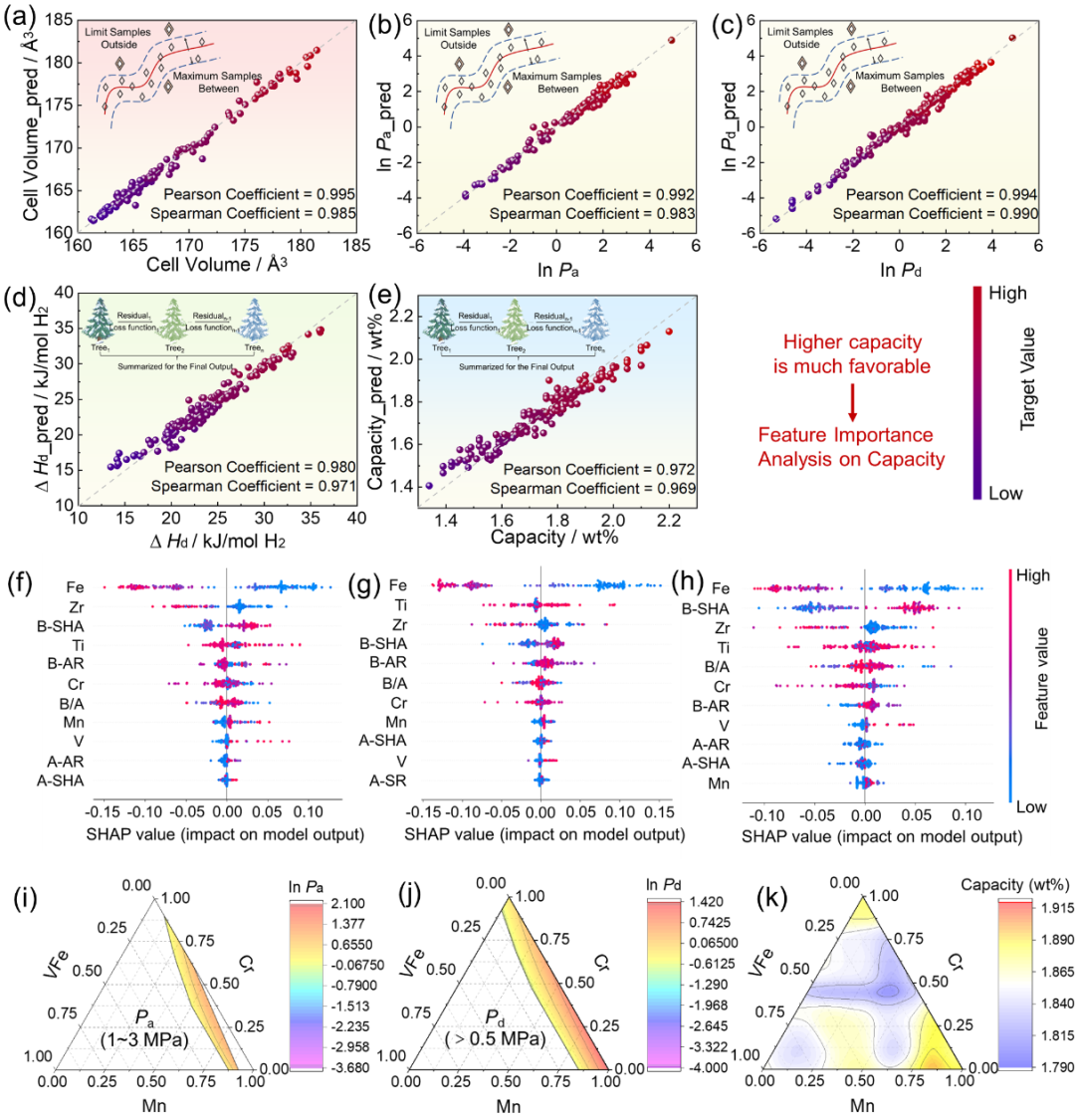

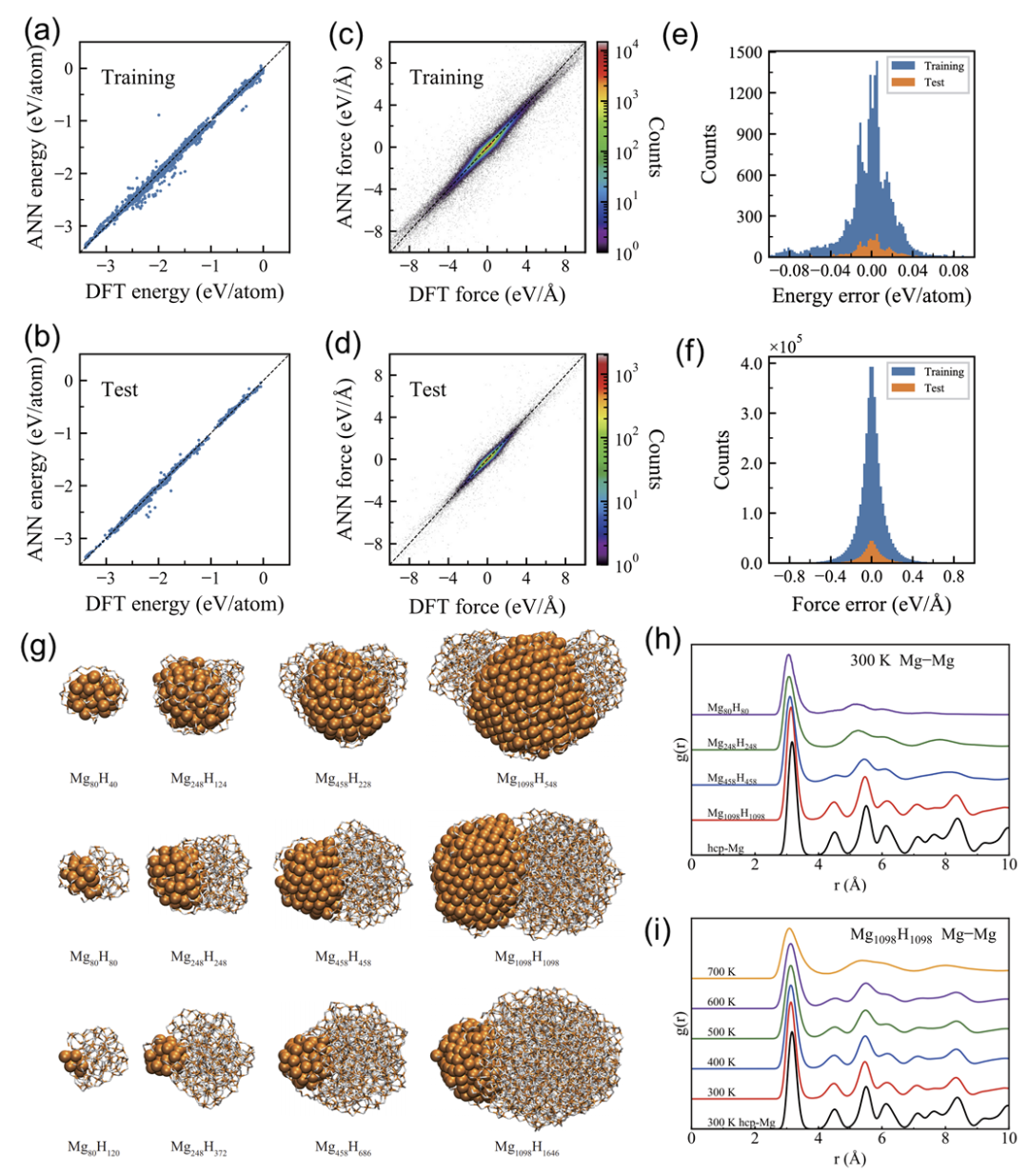

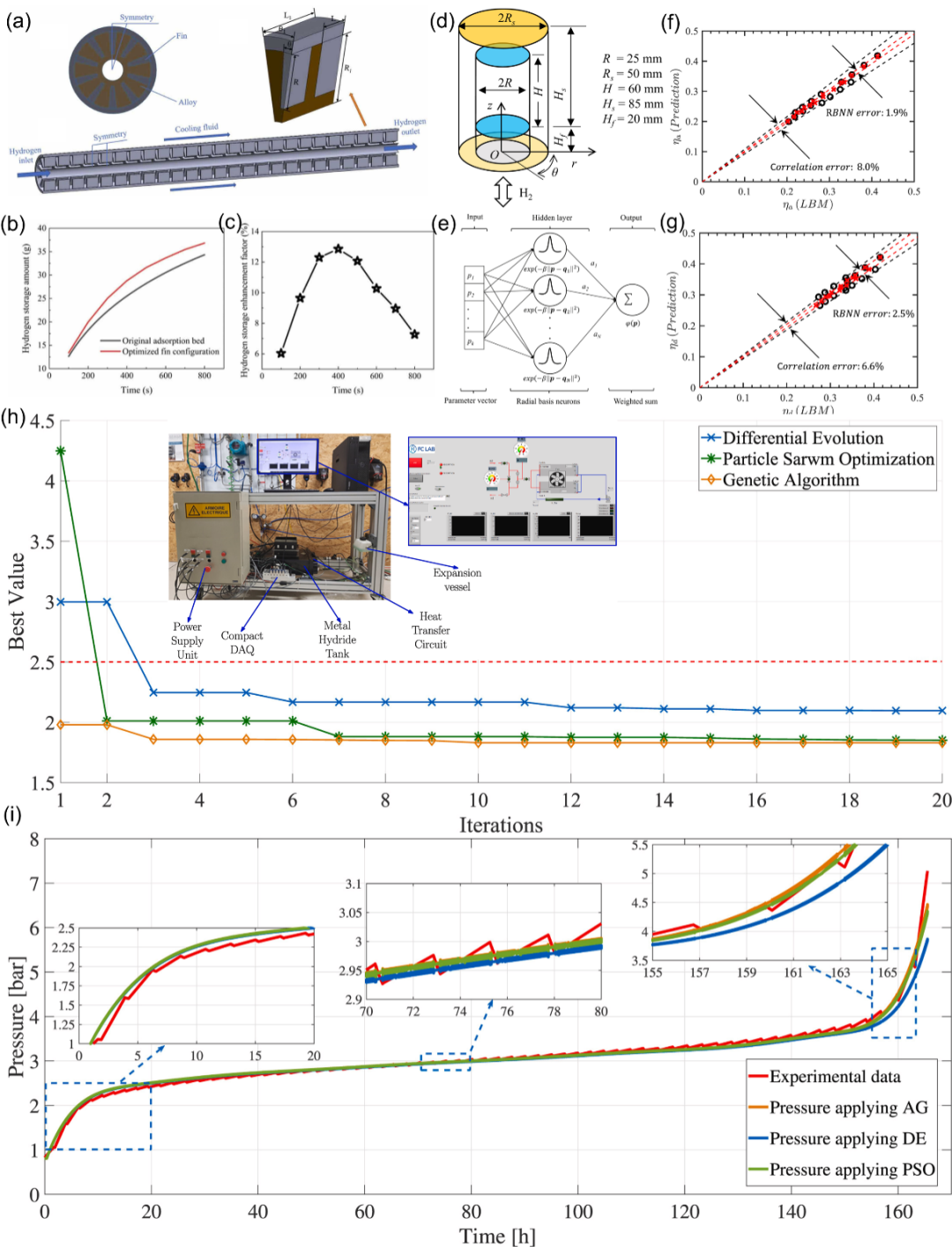

目前已开发的固态储氢材料包括钛基、稀土基、钒钛基固溶体、镁基以及配位氢化物储氢材料等。作为固态储氢材料的固有特性,可逆吸放氢本质上是原子氢优先占据/脱嵌于四面体或八面体间隙位点(钛基、稀土基和钒钛基固溶体储氢材料),或者形成/断裂稳定化学键(镁基和配位氢化物储氢材料)的过程。这一过程涉及热力学和动力学的传质传热平衡,从而反映出不同的储氢性能,如储氢容量、吸放氢平衡压力、压力-成分-温度(PCT)平台特性、热力学焓/熵、动力学特性、传质传热效率等。由于不同类型储氢材料存在不同的吸放氢特性以及成分性能缺陷,比如可用于常温常压吸放氢的钛基和稀土基储氢材料的饱和储氢容量欠佳,钒钛基固溶体储氢材料在温和条件下的有效放氢率偏低,高容量镁基以及配位氢化物储氢材料的热力学稳定性和吸放氢反应能垒太高等,因此,相应的机器学习研究也各有侧重。当前,机器学习在储氢材料研究领域的典型应用包括高通量成分性能扫描、材料设计准则提取、机器学习原子间势分析、传质传热设计等。

图2 针对常温常压燃料电池供氢系统应用的钛基储氢材料的高通量成分性能扫描

图3 针对Mg-H体系的原子间势研究

图4 针对固态储氢装置/反应床的传热传质设计研究

尽管机器学习在固态储氢材料研究中展现出了较好的潜力,但其在该领域的应用仍面临诸多限制和挑战。首先,机器学习模型通常依赖于大量高质量的数据,然而在储氢材料研究领域,高质量的实验数据和结构信息往往很少,这限制了机器学习模型的准确性和可靠性;其次,目前用于储氢性能预测的机器学习模型很难在准确性(模型预测性能的直接体现)和可解释性(模型如何做出决策)之间取得平衡,这也是机器学习研究中的一个常见问题;此外,对一些典型储氢材料体系的机器学习研究尚未见报道,目前的机器学习研究主要集中在孤立的吸放氢特性上,对具有综合储氢性能的储氢材料缺乏深入探索。需要指出的是,机器学习在新型储氢材料设计中的应用仍处于起步阶段,尤其是在整合高通量设计和性能逆向设计技术方面,尚未取得真正的突破。因此,基于目前的研究现状,论文最后提出了未来基于机器学习的高性能储氢材料设计的研究方向和策略,为储氢材料领域研究人员了解机器学习技术现状、认识关键挑战以及探索未来可行途径提供了重要指导。

(1)关于数据集问题,一方面需要建立即时共享的储氢材料数据库并及时进行数据挖掘;另一方面,可以通过数据扩增,或应用主动学习、迁移学习、无监督和半监督学习技术等先进的机器学习方法,生成丰富的高质量数据;

(2)为实现模型的准确性和可解释性之间的权衡,可借助AutoML来最大限度地减少模型获取过程中的人工参与,并通过混合模型、规则提取以及设计可解释性增强的模型来提高模型的可解释性和透明度;

(3)针对稀土基、TiFe 基、Zr基、Pd基储氢材料以及配位氢化物体系储氢性能的系统机器学习研究;

(4)整合能够有效处理多个目标和约束条件的多目标优化算法,以有效优化具有综合储氢性能的新型成分/结构;

(5)基于机器学习原子间势能分析,模拟原子尺度上的材料行为;

(6)借助基于机器学习的逆向材料设计技术,实现从储氢性能到材料成分与结构的设计;

(7)研究基于机器学习的传质和传热设计,以提高金属氢化物床/反应器的吸放氢速率。

论文第一作者为河海大学材料科学与工程学院青年教师周盼盼、浙江大学材料学院博士生周倩雯,通讯作者为浙江大学陈立新教授、中山大学肖学章教授,合作者还包括河海大学江静华教授和宋丹教授、浙江大学范修林研究员、桂林电子科技大学孙立贤教授和邹勇进教授。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划等支持。

论文信息:Zhou, P., Zhou, Q., Xiao, X. et al. Machine learning in solid-state hydrogen storage materials: Challenges and perspectives. Adv. Mater. 37(6), 2413430, 2025.

论文连接:https://doi.org/10.1002/adma.202413430